STARTSEITE I AKTUELLES I PETER MARGGRAF I BILDHAUER UND ZEICHNER I SAN MARCO HANDPRESSE I VENEDIGPROJEKT I I LIBRI BIANCHI I KONTAKT

|

|

|

Über ein neues Buch von Hans Georg Bulla und Peter Marggraf

Wer oder was ist Prometheus? Eine schillernde,

zwielichtige Figur. Ein Projektionsidol, das nach den eigenen Wünschen und

Hoffnungen passend gemacht werden kann. Ein Schlaumeier, ein Wohltäter, ein

Aufklärer, ein Rebell, ein Unheilbringer. Es ist eine undurchsichtige

charakterliche Gemengelage, die uns der Mythos beschert hat, der sich, das

muß man ihm als mildernden Umstand zugute halten, aus verschiedenen, sich

widersprechenden Quellen speist.

In dieser Situation halte ich es wie

Prometheus selbst, ich packe ihn am Portepee, ich nagle ihn auf einen der

ihm zugeschriebenen Charakterzüge fest: Da er auch den ersten Menschen aus

Lehm geschaffen haben soll, ist er für mich der Kreative schlechthin, denn

diese Schöpfungstat hatte enorme Folgen – die Menschen selbst entpuppten

sich (wenn auch nicht generell, ja genau betrachtet nur in wenigen

Einzelfällen) als Kreative. Eine Kettenreaktion ohne Ende.

Mit dieser

kleinen, wenn auch weit ausholenden Introduktion bin ich bei meinem

eigentlichen Thema angelangt: Es geht um die beiden Kreativen Hans Georg

Bulla und Peter Marggraf. Jeder hat für sich (und zunächst ohne Kenntnis vom

Wirken des anderen) seinen Kosmos und seine Gestalten geschaffen („Hier

sitz’ ich, forme Menschen / Nach meinem Bilde“). Dabei hätte es auch bleiben

können, der eine hätte sich im Reich der Literatur positioniert, der andere

in dem der Kunst, sie wären durch Lichtjahre voneinander getrennt gewesen

und hätten bestenfalls in Feuilletons schöngeistiger Blätter die Existenz

des Antipoden flüchtig wahrgenommen.

Durch einen glücklichen Zufall aber

haben sich die Wege der beiden Ende der 80er-Jahre gekreuzt. Workshops,

Seminare, Ausstellungseröffnungen, Texte standen am Anfang der Kooperation,

und nachdem Peter Marggraf in den 90er-Jahren seine San Marco Handpresse

gegründet hatte, kam es zur Symbiose: 1997 erschien Hans Georg Bullas Band

„Flügel über der Landschaft“. Gedichte lieferte der eine, für die

ästhetische Buchform sorgte der andere.

Aber das war noch nicht alles.

Bei diesem Band trat der Büchermacher auch als Künstler in Erscheinung und

komplettierte die Texte mit Grafiken – ein neues „Format“ war geboren, ein

Gesamtkunstwerk, das den Anfang einer ganzen Reihe von

Kunst-Literatur-Objekten dieser Art markierte. Mehr als zehn Mappen und

Bücher sind mittlerweile entstanden. Die prometh-eischen Dioskuren haben

ihre separat geschaffenen Welten miteinander vereinigt. Zumindest

zeitenweise und in ausgewählten Projekten.

Daß das Tandem Peter Marggraf

und Hans Georg Bulla auch Aufnahme in die einzigartige Sammlung Hartmann in

der Vorarlberger Landesbibliothek Bregenz gefunden hat, erscheint, trotz

glücklicher Begegnungen und Konstellationen, wenn nicht gerade

unausweichlich, so doch logisch. Schrift-Bilder und Figuren-Bilder, so die

Idee des Sammler-Ehepaars, sollen sich ergänzen, zusammenklingen, sich

gegenseitig erweitern und verstärken. Das Ganze wäre dann mehr als die Summe

der Teile.

Brigitte und Gerhard Hartmann sind nicht bloße Archivare, die

nur ihre Regale füllen wollen, sondern inspirierende Auftraggeber. Haben sie

sich für einen Schriftsteller entschieden und ist dieser bereit, Autographen

zur Verfügung zu stellen, so suchen sie einen bildenden Künstler, den sie

für geeignet halten, kongeniale Bilder zu schaffen.

Und hier wird’s

interessant. Oder auch problematisch. Denn was geschieht, wenn der Künstler

seiner Aufgabe nicht gerecht wird? Wenn der Leser und Betrachter, also der

Konsument und Laie, beim besten Willen keine Verbindung zwischen Text und

Bild erkennen kann?

Keine Sorge, hier springt die Fachkraft in die

Bresche. Das ist der Interpret, der, wenn es sein muß, mit einem tollkühnen

Spagat den Abgrund überbrückt. Etwas geht immer. Die Aufgabe des Interpreten

wird enorm erleichtert, wenn die Bilder mehr oder weniger abstrakt sind.

Dann kann es sein, daß das Objekt sehr nett und dekorativ wirkt, und eine

zweite Fachkraft, der Kritiker, kann guten Gewissens das Prädikat „stimmig“

verleihen.

Doch will ich hier nicht zu sehr theo-

retisieren, sondern

die Probe aufs Exempel machen. Ich wähle den Band: Hans Georg Bulla, „Wie an

jeden Tag“; Peter Marggraf, „Sieben Tage“, erschienen in der San Marco

Handpresse 2016. Soviel ich weiß, ist das Buch nicht im Auftrag eines

Dritten entstanden, und es ist auch (bis jetzt) in keine Sammlung

aufgenommen worden. Die Frage ist: Passen Marggrafs Zeichnungen zu Bullas

Texten? Und: Sind sie mehr als schmückendes Beiwerk?

Ohne zunächst auf

Details einzugehen, kann man generell sagen: Es besteht eine grundsätzliche

Affinität zwischen den Kollaborateuren. Sie haben beide ein handwerkliches

Ethos. Peter Marggraf ist nicht nur ein sorgfältiger Büchermacher, sondern

beweist auch mit seinen Skulpturen, Fotografien, Zeichnungen und Drucken,

daß er nicht bestrebt ist, etwas genialisch hinzuhauen. Die Arbeiten haben

Hand und Fuß, man spürt, daß der Künstler nicht dem Widerstand der

Wirklichkeit ausweicht. Er ringt dem Stoff eine Form ab. Daß Marggraf im

Prinzip gegenständlich arbeitet, kommt der handwerklichen Grundeinstellung

entgegen – im Abstrakt-Ungefähren läßt sich leichter schummeln.

In den

Texten von Hans Georg Bulla zeigt sich das Handwerkliche in anderer Weise.

Es ist spürbar im sorgfältigen Umgang mit den Wörtern. Da wird jedes gewogen

und an den ihm gemäßen Platz gestellt. Flotte, vom Zeitgeist getragene,

Aufsehen erregende Formulierungen wird man nicht finden. Bulla ist, formal

gesehen, ein konservativer Autor, und das in positivem Sinne. Man fühlt sich

bei ihm auf sicherem Boden und muß sich nicht angesichts verblüffender

gedanklicher Volten die bange Frage stellen: Was will uns der Dicher

eigentlich sagen? Seine Kunst besteht darin, das scheinbar Bekannte mit

kleinen Verschiebungen und feinen Nuancierungen in einem neuen,

überraschenden Licht erscheinen zu lassen. Wobei dieses neue Licht etwas

Bodenloses und Abgründiges offenbaren kann.

Die handwerkliche

Grundeinstellung von Autor und Künstler wäre also eine solide Basis für ein

gelingendes Zusammenwirken, aber natürlich erwartet man noch mehr, etwas

Spezifisches in diesem besonderen Fall, bei diesem konkreten Buch. Schaut

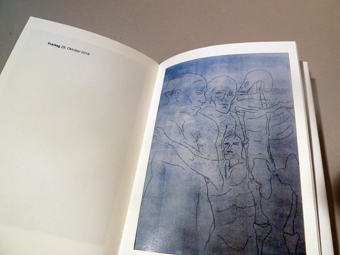

man sich Peter Marggrafs Zeichnungen an, so fällt auf, daß sie von Figuren

beherrscht werden. Wäre es da nicht schön, wenn die Lyrik primär vom Raum

geprägt würde, so daß sich Bild und Wort wunderbar ergänzten? Marggrafs

Gestalten würden in Bullas Bühnenraum auftreten, und alles wäre stimmig und

perfekt.

Funktioniert aber nicht ganz so. Die Welt der Kunst fügt sich

selten den sauber trennenden Kategorien des Verstandes. In Bullas lyrischer

Welt gibt es nämlich beides, den Raum und die Figuren. So müssen wir also

zunächst im Falle Marggraf einen defizienten Modus konstatieren. Bullas

Gedichtwelt wird nur zur Hälfte widergespiegelt.

Vielleicht kommen wir

weiter, wenn wir uns klarmachen, was für diesen lyrischen Kosmos

charakeristisch ist. Kosmos? Vielleicht ist dieser Begriff hier eine Nummer

zu groß, denn in fast zwei Dritteln der 41 Gedichte bilden Dorf und Land den

Bühnenraum, wenn der Vergleich gestattet ist. Bulla ist kein urbaner

Dichter, kein Villon („mich kitzelt der Geruch der großen Stadt“). Aber man

darf sich da nicht in die Irre führen lassen, Dorf bedeutet in diesem

Zusammenhang nicht: hinter den sieben Bergen, eine weltabgeschiedene Idylle,

die den Anschluß an die Aktualität verloren und deshalb uns modernen

Menschen nichts zu sagen hat. Das Dorf ist hier eher eine existenzielle

Metapher, ein übersichtliches Bezugssystem: wenige Menschen, die nicht in

einem Gewimmel untergehen und sich noch in die Natur eingebettet fühlen.

Andererseits: Baum, Kraniche, Gartenbeet, Wildpferde, Katzen, Stare, Wiese,

Scheune, Wolken, Bussard, Gräser – das klingt ja im Zeitalter des

Smartphones, der sozialen Netzwerke, der virtuellen Realitäten, der

künstlichen Intelligenz usw. ziemlich „uncool“. Allerdings haben diese

zauberhaften modernen Erfindungen die fatale Nebenwirkung, daß sie einen

Schleier legen über die existenzielle Situation des Menschen, die trotz

aller Fortschritte gleichbleibt. Der täuschende Schleier der Maja. In den

ländlichen, dörflichen Szenerien der Gedichte dagegen zeichnen sich die

elementaren Gegebenheiten des menschlichen Lebens unverhüllt, schroff, ja

unversöhnlich ab.

Mit der Kategorie „Dorf und Land“ sind natürlich noch

nicht alle Raumvorstellungen in der Gedichtauswahl erfaßt. Man müßte zum

Beispiel im Auge behalten, wie an manchen Stellen die Stadt in das Land

hineingreift, welche Rolle Innenräume spielen oder was Zeiträume bedeuten,

wenn beim Betrachten von alten Fotos die Vergangenheit aufsteigt. Lassen wir

das auf sich beruhen, und beschäftigen wir uns mit den Figuren, die in den

Räumen agieren. Wer ist das?

Es ist der Landvermesser, der Nachbar, der

Gärtner, der Vater, eine Frau, die den Wäschekorb trägt, der Schwimmer, die

Scherenschnitterin, die Kinder, ein Gleisarbeiter, ein Blinder, die Köchin,

der Herr Pastor, eine Frau, die gestorben ist, ein Steinesammler, der den

Tod wählt, die Toten. Die Liste ist sicher nicht vollständig. Man hat auch

das Gefühl, daß manche Tiere dasselbe Gewicht wie die Menschen haben.

Überdies scheint es angemessen zu sein, besser von Gestalten als von Figuren

zu sprechen. Figuren kann ein Puppenspieler hin und her schieben, Gestalten

dagegen haben ein Eigenleben.

Zu diesen Gestalten, die eindeutig beim

Namen genannt werden, kommen noch besondere dazu: ein Ich und ein Du. Sie

sind einerseits viel weniger konturiert als die oben genannten, andererseits

suggestiver und beherrschender. Wobei das Ich die letzte Instanz ist. Das Du

kann ein Ich aus früheren Zeiten sein, so daß der vermeintliche Dialog in

Wahrheit ein Selbstgespräch ist.

Es läßt sich nicht schlüssig beweisen,

aber eine Theorie aus der Traumdeutung könnte zutreffen: Alle Gestalten sind

im Grunde Emanationen des Ichs. Natürlich ist der Gärtner, um ein Beispiel

zu geben, eine Gestalt für sich, möglicherweise hat der Dichter einen

Menschen vor Augen, dem er im wirklichen Leben begegnet ist. Aber so, wie er

im Gedicht dargestellt wird, drückt er die Gefühle und die Seinserfahrung

des Schreibenden, Imaginierenden, Beschwörenden aus: „ich knie im leeren

Beet, / grabe meine Hände / ein, beide zugleich, / ich bitte darum, / tut

sich aber nicht / auf, die Erde“.

Das wäre eine skizzenhafte Darstellung

der lyrischen Welt von Hans Georg Bulla, wie sie uns in „Wie an jedem Tag“

erscheint, unter dem Gesichtspunkt „Raum und Figuren“. Wie sieht es nun in

Peter Marggrafs „Sieben Tage“ aus, den sieben Kartondrucken, die als

künstlerische Entsprechung gedacht sind?

Wie schon erwähnt, ist der Raum

hier kein Thema, es dominieren die Figuren. Natürlich geht es auch bei

dieser Darstellungsweise nicht ganz ohne Raum ab, denn wenn Figuren

nebeneinander gestellt werden, ergibt sich zwangsläufig eine Trennung, also

ein Zwischenraum. Aber dieser Raum ist eine Quantité négligeable, darauf

brauche ich hier nicht einzugehen.

Wenn oben gesagt wurde, bei Bulla sei

es angemessener, von Gestalten als von Figuren zu sprechen, scheint es sich

bei Marggraf eher um Figuren zu handeln, ohne daß damit eine Wertung

abgegeben wird. Diese Figuren haben etwas seltsam Flächenhaftes, als wären

sie gar nicht in der Lage, einen Raum zu füllen. Die Gesichter ähneln

einander, fast könnte man meinen, es sei ein und dieselbe Person, deren

Gesicht aus verschiedenen Perspektiven und in unterschiedlicher Größe

gezeigt wird. Eigenartig sind auch die Augen. Sie blikken wie erstarrt, als

könnten sie nichts fixieren, nichts wahrnehmen oder begreifen. Was hat das

zu bedeuten?

Auf einer Zeichnung erscheint eine Figur, die sich markant

von den anderen unterscheidet. Es ist ein Gerippe. Der Kopf ist ein Schädel,

das Auge eine Augenhöhle, mit der das Wesen paradoxerweise auch zum Blick

fähig ist. Da fällt es uns wie Schuppen von den Augen: Wir befinden uns in

einer Totenwelt, in einem Hades, in einem blaugrauen Kontinuum, in dem Raum

und Zeit keine Rolle spielen. Wenn die Reihe der Zeichnungen „Sieben Tage“

heißt, so ist das eine absichtsvoll gewählte Absurdität. In dieser Welt gibt

es keine Tage und keine Zählung. Hier gibt es kein Miteinander, kein

Gespräch, keine Wärme. In einer Zeichnung wird eine Umarmung dargestellt,

aber sie wirkt wie versteinert.

Zu dieser Deutung paßt das letzte Gedicht

von Bulla „Aus einem alten Bericht“, das wohl als Schlußwort zu verstehen

ist. Dort ist von einem Dorf die Rede, einem fernen mit fremden Gebräuchen,

in dem versucht wird, die Körper der Toten mit verschiedenen Maßnahmen eine

Zeitlang zu erhalten: „Damit die Toten länger / bei uns sind.“

Tod und

Vergänglichkeit sind bei Bulla markante Motive, sie finden sich in einem

knappen Drittel der Gedichtsammlung. Andere Gedichte wirken wie die Notate

eines genauen, sensiblen Beobachters, der Zusammenhänge sichtbar macht, wo

andere nichts Mitteilenswertes erkennen können. Insgesamt ist die Stimmung

eher melancholisch. In wenigen Gedichten, in denen Tiere, etwa Katzen, Vögel

oder Pferde, die Akteure sind, ist der Ton etwas lockerer. Man hat den

Eindruck, daß sich eine dunkle Wolke herabsenkt, wenn das Bewußstein

jenseits des Animalischen erwacht.

Das ist eine Weltsicht, die ihre

Berechtigung hat, auch wenn damit nicht alle Seiten des Seins erfaßt sind.

Peter Marggrafs Totengalerie ist eine Art Interpretation der Texte, sie

verstärkt die dunkle Stimmung. Eine zweite Bedeutungsdimension schiebt sich

hinter die Worte.

Marggrafs Figuren wirken wie Röntgenbilder von Bullas

Gestalten. Der Nachbar, der Gärtner, der Vater – das sind Menschen, die

etwas tun und mit ihrem Tun beweisen, daß sie am Leben sind. Die Bilder aber

umgeben sie mit der schicksalhaften Aura der Vergänglichkeit. Einerseits

noch erwärmt vom Licht des Lebens, stehen sie zugleich im Schatten des

Todes.

Eine hoffnungslose Situation? Ja. Und dennoch gibt es da etwas,

was über das unausweichliche, eherne Schicksal hinausweist. Man könnte es

einen Funken nennen. Kein Funken der Hoffnung, es ist eher ein schwacher

Schimmer, eine Denkmöglichkeit, ein Spalt in einer schwarzen Wand.

In

Bullas Gedicht über die Toten in dem fremden Dorf heißt es: „Wir hocken uns

/ zu ihren Füßen, / hören, was sie uns / erzählen und wie sie / singen.“

Wort und Musik schaffen also eine Verbindung zwischen der Welt der Lebenden

und der Welt der Toten. Es steht zwar so nicht im Gedicht, aber man könnte

sich vorstellen, daß es auch die Toten sind, die da hocken und den

Geschichten und dem Gesang der Lebenden lauschen. Und sich so an das

wunderbare Leben erinnern mit seinen Farben, Gerüchen, Klängen und

unendlichen Geheimnissen.