STARTSEITE I AKTUELLES I PETER MARGGRAF I BILDHAUER UND ZEICHNER I SAN MARCO HANDPRESSE I VENEDIGPROJEKT I I LIBRI BIANCHI I KONTAKT

|

.jpg) |

.jpg) |

i libri bianchi band 71

DAS GESICHT DER NACHT

Gedichte von Hannah

Arendt und

Scherenschnitte von Peter Marggraf

Von Evelin Eberle

„Des

Glückes Wunde

heisst Stigma, nicht Narbe.

Hiervon gibt Kunde

Nur Dichters Wort.

Gedichtete Sage

ist Stätte, nicht Hort.“

(Hannah Arendt)

In der Reihe „I libri

bianchi“ erscheint ein neuer Band, der eine überraschende Seite der großen

Denkerin Hannah Arendt sichtbar macht: ihre Gedichte. Zusammengetragen und

sorgfältig ediert, zeigen sie eine sehr persönliche, poetische Stimme, die

neben ihrem bekannten philosophischen Werk bisher kaum wahrgenommen wurde.

Begleitet werden diese Texte von Scherenschnitten des Künstlers Peter

Marggraf, die eigens für diesen Band geschaffen wurden und dem Thema „Das

Gesicht der Nacht“ gewidmet sind. Die Verbindung von Wort und Bild eröffnet

ein Spannungsfeld, das die Gedichte Arendts in einen neuen ästhetischen Raum

stellt.

Hannah

Arendt wurde am 14. Oktober 1906 in Linden bei Hannover geboren.

Aufgewachsen in einer assimilierten jüdischen Familie, zeigte sie schon früh

eine große geistige Begabung. Sie studierte Philosophie, Theologie und

Griechisch. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde Arendt

wegen ihrer jüdischen Herkunft verfolgt. 1933 floh sie zunächst nach Paris.

Dort lernte sie auch ihren späteren Ehemann Heinrich Blücher kennen. 1941

gelang ihr mit ihm die Flucht in die Vereinigten Staaten, wo sie sich in New

York niederließ.

In Amerika begann Arendt ihre Karriere als politische Theoretikerin. Sie

arbeitete als Journalistin, Redakteurin und Universitätslehrerin. Ihre

Bücher machten sie international bekannt: „Elemente und Ursprünge totaler

Herrschaft“ (1951) gilt bis heute als eine der wichtigsten Analysen des

Totalitarismus, während „Vita activa“ (1958) eine tiefgreifende Untersuchung

der Bedingungen menschlichen Handelns vorlegte. Arendt starb am 4. Dezember

1975 in New York. Ihr Werk bleibt ein unverzichtbarer Bestandteil

politischer und philosophischer Debatten.

Weniger bekannt ist, daß Arendt auch Gedichte

schrieb, vor allem in den 1930er und 1940er Jahren, während der Zeit des

Exils. In diesen Gedichten spiegeln sich Erfahrungen von Heimatverlust,

Fremdheit und Entwurzelung, aber auch Momente der Hoffnung und der

Selbstbesinnung. Ihre Sprache ist dicht und bildreich, teils vom

Expressionismus geprägt, teils von klassischer Strenge.

Die Gedichte geben Einblick in eine Seite von

Arendt, die hinter der analytischen Schärfe ihrer philosophischen Schriften

oft verborgen blieb: eine verletzliche, tastende Stimme, die im poetischen

Ausdruck nach einem Halt in der Welt suchte. Gerade darin liegt ihr Reiz –

sie lassen die Denkerin auch als Künstlerin erkennen, die mit Worten nicht

nur argumentierte, sondern auch verdichtete Bilder und Klänge schuf.

Einen Höhepunkt in Arendts öffentlichem Wirken

bildete ihre Berichterstattung über den Eichmann-Prozeß in Jerusalem im

Jahre 1961. Die „New Yorker“ bat sie, den Prozeß zu beobachten und in einer

Serie von Artikeln zu kommentieren. Arendt reiste nach Israel und verfolgte

die Verhandlungen gegen Adolf Eichmann, den Organisator der Deportationen in

den Tod.

Aus

dieser Erfahrung entstand das Buch „Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von

der Banalität des Bösen“ (1963). Darin prägte sie den viel diskutierten

Begriff von der „Banalität des Bösen“. Eichmann erschien ihr nicht als

dämonischer Massenmörder, sondern als ein funktionaler Bürokrat, unfähig zu

eigenem Denken, der blind Befehle ausführte. Diese Deutung löste weltweit

heftige Kontroversen aus. Viele warfen Arendt vor, sie habe die Opfer

vernachlässigt oder den Tätern zuviel Verständnis entgegengebracht. Doch

gerade die Provokation machte ihr Buch zu einem Schlüsseltext des 20.

Jahrhunderts.

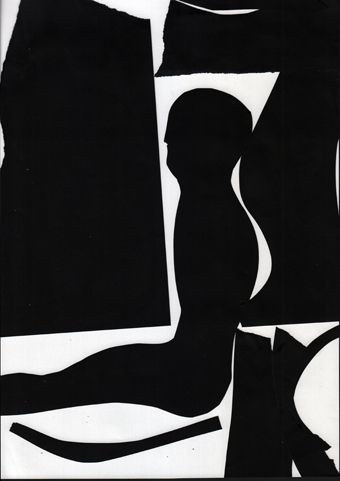

Für

den neuen Band mit Arendts Gedichten hat der Künstler Peter Marggraf eine

Serie von Scherenschnitten geschaffen. Marggraf ist als Drucker, Zeichner,

Bildhauer und Büchermacher bekannt, dessen Arbeiten stets eine enge

Verbindung von Kunsthandwerk und geistigem Anspruch aufweisen. Die

Scherenschnitte zum Thema „Das Gesicht der Nacht“ bestehen aus schwarzem

Papier, das er sowohl riß als auch schnitt, um figürliche Darstellungen im

Format 30 x 42 cm zu gestalten. Durch die Verbindung von Schärfe und Bruch,

von Linie und Fläche, entsteht eine kraftvolle Bildsprache, die die Gedichte

Arendts um eine visuelle Dimension bereichert.

Scherenschnitte haben in der bildenden Kunst eine

lange Tradition. Im 18. und 19. Jahrhundert waren sie eine populäre Form

häuslicher Kunst. Im 20. Jahrhundert erhob Henri Matisse die Technik zu

einer neuen, modernen Ausdrucksform. Seine berühmten „papiers découpés“, die

er in den 1940er und 1950er Jahren schuf, zeigen, wie aus der Reduktion auf

Schnitt und Farbe eine radikale Bildsprache entstehen kann. Marggrafs

Arbeiten stehen in dieser Tradition, zugleich aber entwickeln sie eine

eigene, zeitgenössische Handschrift. Während Matisse mit leuchtenden

Farbflächen arbeitete, konzentriert sich Marggraf auf das Schwarz des

Papiers und die Spannung zwischen Riß und Schnitt. So entsteht ein

Wechselspiel von Dunkel und Licht, von Figur und Leere, das mit Arendts

Gedichten in einen fruchtbaren Dialog tritt.

Das Zusammenspiel der beiden Ausdrucksformen –

Arendts Poesie und Marggrafs Scherenschnitte – macht den besonderen Reiz des

Bandes aus. Arendts Worte tragen die Erinnerung an Entwurzelung, Verlust und

Neuanfang, während Marggrafs Bilder durch ihre klare, harte Formensprache

eine visuelle Verdichtung derselben Themen schaffen. Das „Gesicht der Nacht“

erscheint als Metapher für Abschluß, Dunkelheit, aber auch für die

Möglichkeit eines neuen Beginns.

Die Einbindung dieser Scherenschnitte in das Buch

entspricht dem Geist der Reihe „I libri bianchi“, die sich stets der

Verbindung von Literatur und Kunst verschrieben hat. Der Band ist damit

nicht nur ein literarisches, sondern auch ein kunsthandwerkliches Objekt,

das die Tradition des bibliophilen Buches fortführt.